平安银行信用卡中心深圳分中心副总经理 包小林

对于信用卡经营者而言,如果不是被逼到一定程度上,没有人愿意真正面对存量经营。毕竟,做简单而容易的事才符合人性,只有极少数人愿意做难而正确的事。然而,如今无论是否情愿,信用卡全行业都要严肃地直面这一课题,没有别的选择。

一、黄金十年,阳光灿烂

毫无疑问,2010—2020年是信用卡的黄金十年。在这个行业发展的最好时代,三股浪潮共同将信用卡推向塔尖。

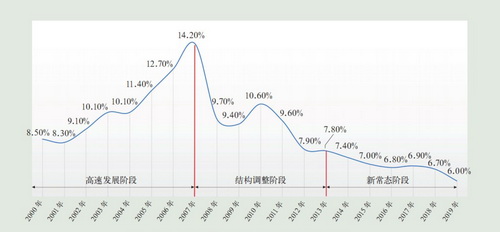

一是中国经济的基本盘。世界上没有一个经济体可以做到连续40年的增长,然而从1980年到2020年,中国经济一路狂飙。其中,前20年,中国完成了从农业社会向工业社会的快速过渡,工业化使中国成为了全球制造中心;后20年,工业化加速推动城市化,城市城镇人口大幅增加,人均收入不断提升,直到2019年人均GDP突破1万美元,中国进入“万元美金社会”。2000—2019年中国国内生产总值(GDP)增长情况如图1所示。

图1 2000—2019 年中国国内生产总值(GDP) 增长情况

(数据来源:国家统计局)

经济的持续发展带来了个人财富的快速积累和消费市场的迅猛增长,这为信用卡提供了坚实的发卡基础。要知道,虽然早在1985年中国银行已经发行了第一张信用卡(准贷记卡),但直到2000年,中国信用卡的发卡量仍然微不足道。

2002年,中国银联正式成立,几家合资的信用卡中心相继成立;2006年,人民银行征信中心成立。这些基础建设的完善,叠加一大批逐渐富起来的城市可发卡人口,为信用卡腾飞奠定了基础。

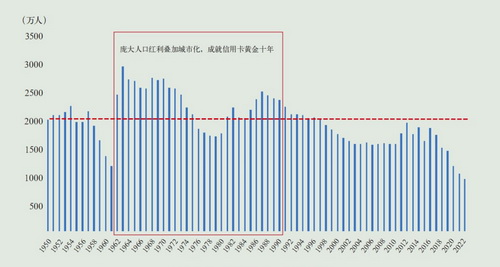

二是中国的人口红利。在2010年这个信用卡行业起飞的时点,大部分1962—1990年出生的人口(彼时20~50岁)成为适合发卡的对象。而这一阶段,恰好迎来中国的婴儿潮,其中大多数年份每年出生人口数量超过2000万(如图2所示)。这部分人乘着改革开放的春风,在这一经济上行周期完成财富积累,同时叠加城市化进程的加速推进,形成了信用卡行业最肥沃的土壤。

图2 1950—2022 年中国出生人口情况

(数据来源:国家统计局)

三是相对空白的信用卡市场。这原本不能成为一个独立的因素,但此处仍把它单列出来,是因为我们总在讲“跑马圈地”这个词。

那么,信用卡“跑马圈地”到底是指什么?

通俗来讲,就是在一个阶段几亿人通过自己的努力,跟着国家一起变富了,他们有消费能力,成为了城镇人口,且人民银行有了他们的征信数据;但是,没有人给他们发信用卡。在这样一块处女地,随便挖一锄,就是黄金。各家信用卡中心只需比拼三个本领——速度、速度、速度。

这就是“跑马圈地”。在纸质申请表年代,一麻袋一麻袋、一车一车的申请件,是那个热火朝天时代最真实的写照。

2010—2020年中国信用卡累计活卡量如图3所示。

图3 2010—2020 年中国信用卡累计活卡量

(数据来源: 《中国银行卡产业发展蓝皮书》)

经济上行、出生人口井喷、市场空白,这“三浪叠加”才是信用卡黄金十年的底层逻辑。这一阶段信用卡的经营呈现出以下特点:获客容易,成本低;能发行年费卡;客户高消费高活跃度,账单有“厚度”;经营方式可以粗放;上行周期风险低,营收增长快。

所以,当我们为业绩骄傲的时候,需要保持足够的清醒——很可能不是我们能力有多强,而是我们足够幸运,刚好站在风口之上。

二、未来十年,存量博弈

尼采有一句名言:“那些杀不死你的,终将使你更强大。”

将这句话改为“那些使你强大的,终将阻碍你变得更强大”,更适合当下的信用卡行业困境。因为行业赖以成功的“三浪叠加”一夜间变成了“两大困境”(人口红利、空白市场两因素叠加变成“存量阻碍”)。

1. 信用卡的人口红利消失,行业不可逆地进入存量时代

截至2019年,中国信用卡累计活卡量达7.5亿张,如果按14亿人口计算,人均持卡量0.53张,市场远未饱和。但这一算法明显有问题,分母算大了。根据分众传媒的统计,全中国城市人口数量约4亿,按这个口径,中国人均信用卡活卡量高达1.88张,且在一线城市或新一线城市该指标预计会翻倍,人均活卡量约为4张,这才是真实的存量市场。这其中,尚未考虑金融脱媒的“两条两呗”对客户的重叠覆盖。

当人人都有信用卡,且人人有4张信用卡的时候,情况就和以前不同了。

(1)客户从一卡难求到多卡在手,同一个客户的钱包份额被多家银行“抢夺”和“瓜分”,每家银行看到的,都是自己客户活跃度和交易金额的下降。

(2)说服一个客户再办一张新卡的难度会翻倍,销售成本会成倍增加。

(3)客户的选择太多,年费卡以及中收产品发行难,要客户付费更难了。

(4)各家银行为了抢夺客户,主动下调贷款价格,资产整体收益空间变窄。

(5)客户转移成本极低,抛弃一家银行的信用卡,只需要在移动支付的入口动动大拇指。

即使没有疫情,信用卡行业也已在2020年不可逆地进入了存量时代。

2. 中国经济增长放缓,信用卡行业进入下行周期

信用卡是经营客户信用的资金中介,特别依赖客户的消费能力和还款能力,而这两项能力又特别依赖客户的收入预期和实际收入能力。

疫情后,我们并没有看到明显的报复式消费,反而看到了客户对未来收入增长预期的走低以及部分客户还款能力的下降。这形成了行业几大新痛点:

一是风险暴露。对于上行周期“跑马圈地”获取的部分客户,在下行周期风险集中暴露。已经看到的事实是,部分信用卡机构出现了多年来的首次亏损。

二是客户流失严重。一些客户主动压降负债,将手头多张信用卡批量注销,仅保留1~2张用于日常消费。新获客与存量流失形成剪刀差,客户规模不断下跌。

三是消费缩水。除了多卡导致消费分散外,客户的绝对消费金额也在有意下降,交易金额和贷款余额指标提升面临挑战。

当“人口红利”消失后,行业从业者们感受到了成倍的辛苦和焦虑。当“跑马圈地”和“销售导向”永远成为信用卡历史的时候,曾经的拓荒者们不得不第一次正视“客户经营”。当“规模情结”和“粗放经营”无法阻止规模指标全线下跌的时候,信用卡的新生代们“被倒逼”着转战“存量经营”“精细经营”。

三、精细经营,如何突围?

在阳光灿烂的日子没有修的屋顶,下雨天就不得不一边淋雨一边抢修。

笔者结合平安银行信用卡中心在存量经营方面的一些做法,谈一谈精细经营的一些思路和实践。

1.风险分群经营:高风险客户清退,中低风险客户强化

在下行周期,客户风险出现分化,部分高风险客户偿债能力迅速下降,导致发卡银行损失。与上行阶段追求规模增长的打法不同,现阶段应该注重经营的结果指标,即营收和利润。平安银行信用卡中心从风险收益维度,根据评分模型将客户分为四类:高风险客户、中风险优质客户、中风险边缘客户和低风险优质客户。其中,高风险客户资产收益率(ROA)为负数处于亏损状态,中风险两类客户收益率最高,低风险客户收益率较低。

针对高风险客户,主要策略是有节奏地逐步清退,包括但不限于强制停卡、额度压降、交易限制等措施。只有将亏损资产压降到合理水平,资产组合和资产结构盈利能力、抗风险能力才更强。

对于中风险客户,尤其是中风险优质客户,有条件地筛选其中资信条件较好的客群,定向拉升交易,做厚账单,因为这部分客户既能赚钱又能抵御风险。

2.垂类生态经营:维系大盘活跃,减少客户流失

存量阶段的市场营销活动不再是“撒胡椒面”“傻瓜式”的雨露均沾,一个活动上线全员参与,而是应该不断洞察客户的细分需求,在更垂直的领域满足这部分需求,才有可能在多卡环境中维系存量客户。记住,一个信用卡客户的转移成本几乎为零。

信用卡生态经营,最不应该做什么?答案是餐饮。

如果非要选一个信用卡行业最不应该投入的生态领域,笔者会选餐饮。是的,不投餐饮。

这是一个反直觉的观点,因为现实中几乎每家信用卡都投入了餐饮活动,且做了几十年,大家不禁要问:这有什么问题吗?招商银行“饭票”不是做得很好吗?

是的,这些是现实的存在。但可以尝试反问几个问题:餐饮行业到底是一种怎样的生态?单个餐饮品牌上线能覆盖多少客户?补贴高不高?客户实惠感足不足?是否支持常年持续稳定“烧钱”?答案几乎都是否定的。

首先,餐饮行业是一种分散的业态,是典型的“正态分布”。迄今为止,没有一家餐饮公司可以占据全国5%以上的市场份额。这种分布和人类的身高分布类似,长的特别高和特别矮的都是少数,大部人处于中间态。餐饮行业同样,获得巨额利润的店家少,亏损巨大的店家也少,大部分店家赚的是行业平均利润。因此,餐饮行业门槛较低,品牌品类非常多,是一个特别分散的大市场。

显然,银行每一个单点的餐饮活动能够覆盖的客户量很少,效果甚微。如果要在整个餐饮生态上有所建树,甚至形成壁垒,则需要多年、多种基础能力的建设,无法速赢。

一是前期需投入大量的地面部队去拓展特约商户,一家一家签进来;二是需投入大量的补贴,让商家看到流量,让客户看到优惠;三是底层系统能力要足够强大,目前各行在签约准入一家特约商户流程和系统上的能力可能相差超过10倍(有的系统1天即可上线,有的则需要15天);四是将以上几个动作坚持10年。

今天我们看到的招商银行掌上生活“饭票”的能力和效果,是其10年以上笃定经营的结果,其行业竞争壁垒已经形成。

其次,餐饮业态客单价高,补贴低则客户无感知,补贴高则资源难以持续。一单500元的刷卡消费,5元以内的优惠对于客户而言获得感很低,但实际单户补贴已经非常高了。目前各大餐饮门店的银行优惠活动大部分补贴成本由银行承担,因为商家不相信银行的引流效果。但商家相信招商银行掌上生活的引流能力,补贴他们可以自己承担。这背后是基础能力建设形成的品牌、流量在市场经营上的兑现,讨好而不费力。

再谈一下信用卡生态经营的选品逻辑——应该做什么?

不选餐饮生态的逻辑已经非常清晰:行业分散导致单一活动效果差,想要占领一定的市场份额,则需要大量和常年的基础能力建设;客单价高,补贴低客户无感,补贴高资源不可持续;银行若自身没有引流能力、没有品牌,合作成本大部分需自己承担;餐饮生态属于中频或者低频消费场景,大部分人不会经常在外聚餐。

这些逻辑的反面,恰好就是信用卡生态经营的选品逻辑:

(1)选择头部集中行业,赢家通吃或者垄断,一家公司占据市场足够份额。

(2)所选行业与消费者衣食住行强相关,客户消费频次很高。

(3)所选行业客单价不高,最好不要超过100元。银行能持续补贴,客户对优惠比例的获得感较好。

根据以上三条标准,平安银行信用卡中心选择并落地了几个垂直生态,如地铁公交出行生态、共享单车生态、新能源充电生态、停车生态,便利商超连锁生态,轻餐茶饮生态等。

以地铁公交出行生态为例。平安银行信用卡中心当初决定切入出行生态,就是基于上述三点理由以及避开招商银行餐饮优势的考虑。

该项目首先从深圳试点,平安信用卡选择与占有深圳地铁公交市场份额40%左右的腾讯乘车码合作,为深圳地区300万持卡客户提供地铁公交88折优惠。

这一生态经营的尝试取得了很好的效果:一是单一活动的参与人数每月维持在20万人以上,占深圳地区活跃客户10%;二是客户高频参与,活跃度很高;三是活动投产在合理范围;四是活动延续性很好,从2021年下半年至今在线;五是活动在深圳取得一定的品牌认知度。

也正是基于这一垂直生态经营在深圳取得的成功经验,平安银行信用卡中心决定在全国推行,并开发了一款绿色出行主题卡产品,为全国平安持卡人提供公交地铁出行优惠解决方案。

3. 借信融合实践

在信用卡作为单一产品盈利能力下降的今天,以信用卡为切口,做好借信融合,提升银行客户级的价值贡献,不失为存量经营的一种有益探索。

实际上,在上述地铁公交出行活动中,深圳地区的平安银行借记卡绑卡客户也可以参加。平安银行深圳分行借记卡客户每月参与出行活动的支付量超过40万笔,很好地带动了低频低活的借记卡客户活跃度,也是提升银行大众基础客群支付活跃度的一次尝试,为客户二段深度经营打牢基础。

另一个借信融合的例子是平安银行开市客联名信用卡。平安银行信用卡中心通过和全球仓储式卖场Costco独家合作,为中产家庭提供会员优惠、购物返现等解决方案。单从信用卡产品角度,该方案在财务上是不经济的,因为相当于送客户一年199元早鸟会员权益,同时还提供720元(12月×60元/月)的购物返现。但通过该卡获取的客户是精准的,也是在资产端有经营价值的。通过信用卡产品获客黏客,为二段资产端经营源源不断输送客户,从而提升客户级的价值贡献,是可供参考的实践。

因此,针对高端客户,平安银行信用卡中心打造了一款高尔夫白金信用卡,按照类似的逻辑,扎实推进借信融合的实践。

4. 机构分类经营

过去,在经济上行阶段,通过“跑马圈地”,每一家信用卡分支机构(分中心)都是盈利的,也承担了开疆拓土、攻城掠地的重任。如今,大家的阶段性使命已经完成。

面对新环境、新周期,信用卡的经营导向已经发生变化,“风险引领、价值导向、降本增效、综合经营”是新的指南针。更多聚焦营收、利润等企业留存收益,是信用卡分支机构的新使命。

我们看到,有些信用卡中心整体已出现亏损,有些虽整体保持盈利,但部分城市分中心出现亏损,风险呈现地区性差异。从各银行2023年半年报看,长三角风险水平最低,东北地区风险最高,环渤海次之,珠三角、西部、中部风险相当。2023年上半年全国性银行不同区域的不良贷款率见表1。

表1 2023 年上半年全国性银行不同区域的不良贷款率

注:数据来源于各行2023年上半年半年报。

因此,笔者建议根据风险收益维度,对分支机构进行分类管理,并差异化设置不同的KPI考核体系。整体上可以将其划分为三类:已经亏损的分中心、处在盈亏平衡边缘的分中心、盈利水平较好的分中心。

对于亏损类分中心,需聚焦属地催收,清退高风险客户,去除新户拓展,将核心放在减少亏损和扭亏为盈上。对于处于盈亏平衡边缘的分中心,需控制和压缩高风险客群,减少新户获取任务,想尽一切办法“翻正”。对于盈利水平较好的分中心,则可以在人财物方面倾斜投入,加大新户拓展力度,加强存量客户经营,提升规模和收入占比。

5. 以利润为经营导向及RORWA指标运用

承接前述分中心分类经营思路来看,以利润为经营导向,可能是诸多信用卡中心下一个阶段的工作方向。其中,用什么指标来衡量信用卡分支机构的盈利能力,尚有进一步探讨和改善的空间。

笔者认为,在高速发展且风险较低的阶段,ROA是衡量盈利能力较好的指标。但在风险逐步分化的周期,则有必要用风险加权资产收益率(RORWA)这一指标衡量不同分中心盈利和风险两方面的经营能力。

RORWA是净利润占各类资产加权之和的比重。各类资产的权重是RORWA指标的核心。在ROA指标下,各类资产就是贷款余额,没有权重的区别;而RORWA则要求区别对待不同资产的权重。就信用卡而言,至少需要区分纯交易类贷款、分期类贷款、未使用额度,比如未使用额度权重为15%、纯交易类贷款权重为75%、生息类贷款权重为150%。

细化考虑风险与盈利的匹配,才能看出一家机构的风险经营能力。

举例来说,A、B两家分中心贷款余额均为200亿元(不考虑未使用额度),年净利润均为3亿元。A的资产结构为纯交易占比50%,生息类占比50%;B的资产结构为纯交易占比40%,生息类占比60%。看ROA指标,两家机构都是1.5%,结论是盈利能力一样。但如果看R

ORWA指标,A是1.34%,B是1.25%,A的盈利更强,结论显然不一样。获得相同的利润,B机构动用的风险资产(60%生息资产)更多,要么风险侵蚀了利润,要么A机构中收能力更强。

当然,作为一种考核管理指标,RORWA在各类资产的具体分类以及风险权重方面可以个性化,既可以参考贷款五级分类标准,也可以参照原银保监会发布的相关办法指引,还可以参考《巴塞尔协议III》针对合格交易者的权重调整。无论如何,该思路在当下是具有指导意义的,追求利润的底色是经营风险。用尽量少的风险资产赚取尽可能多的利润,比拼的是各家机构的经营能力。

以上是笔者关于信用卡行业存量经营的一些思考,目前行业各项指标还未有探底迹象,作为行业从业者需要以更积极乐观的心态面对不确定的环境,共同为行业突围不断探索,找到破局方法。

|