中国建设银行信用卡中心客户经营管理处 栾晓玥

随着互联网时代的高速发展,人们的生活习惯已逐渐互联网化,社交、消费重心也由线下向线上迁移。而银行自有App金融属性偏强,客户日常接触点少,经过多年的持续挖掘,其信用卡拓客效能减弱。在新形势下,建设银行积极探索与外场景互联网平台合作信用卡获客,以“新金融”行动助力高质量发展。

一、外场景拓客面临的机遇和挑战

1. 时代更迭和客群变迁带来的新机遇

随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局(包括消费升级和扩大内需等战略)的纵深推进,信用卡作为促进消费的金融工具之一,对国内消费转型升级具有重要的推动作用。基于消费场景的互联网平台信用卡拓客,能更好地吸引银行外场景高频消费客户,对拓展优质客户、优化信用卡客户结构均有所助力,新形势下开展场景获客,符合零售业务高质量发展要求,也是打造消费生态、深化活跃客户经营的重要举措之一。

同时,消费主力人群也在悄然发生变化。当前,2.6亿Z世代(1995—2009年出生的一代人)已成为消费的主力军,他们成长于数字化和信息化的环境中,对移动互联网高度依赖,拥有极强的消费意愿及消费意识;受智能手机、新媒体等影响,Z世代的线上消费能力和意愿正在持续攀升,他们对信用卡认知度高,喜欢搜集各类信用卡产品资讯;相较于网点等传统渠道,Z世代更愿意在线上社交场景、消费场景接受信用卡推荐。

2. 市场环境和监管形势带来的新挑战

外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升,经济整体需求预期偏弱、风险隐患较多,信用卡风险管控面临较大压力。从互联网获客合作的市场环境看,同业已持续在以京东为代表的购物类App、以腾讯为代表的社交类App、以云闪付为代表的金融类App开展信用卡拓客及经营,并已抢占了一定市场份额。建设银行信用卡行外场景获客虽然起步较早,但和同业相比,在深度经营的探索上发力不够,还处于信用卡推荐宣传的浅层次合作层面,仅在近两年开始探索平台深度对接及联合经营,缺乏先发优势。

随着强监管、严监管成为常态,监管部门出台了一系列政策,尤其是2022年颁布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(以下通称“新规”),进一步细化强化了信用卡合作获客机构管理的要求。这对建设银行信用卡合作机构的精细化管理能力、系统监测能力提出了更高的要求,如何在严守合规底线的情况下,保证业务稳定顺畅发展,是建设银行要研究的重要课题。

二、近年建设银行信用卡场景获客实践

互联网平台场景获客合作,重点在于选择兼具流量与场景且适配建设银行品牌的互联网平台,结合具体场景客户特征研究针对性营销策略与权益活动(如图1所示)。

图 1 互联网平台场景获客合作流程

1. 场景选择及合作方潜力调查

建设银行优先选择兼具流量与场景的头部互联网线上平台场景开展合作,依托头部互联网平台强大的用户基础及流量,将信用卡服务嵌入垂直、细分的消费场景中,如餐饮、外卖、购物、出行等,通过满足客户的即时需求来吸引客户,将建设银行的品牌潜移默化地渗透到客户的日常生活中,深度融合进客户生活场景,输出金融服务,实现协同效应。选定营销场景后,建设银行通过线上调研、现场走访等方式,筛选具有信用卡合作获客潜能的合作方,同时结合评估资源优势、业内地位、同业合作情况以及合作诉求等,选定契合建设银行品牌的合作方,开展场景化获客,实现双方互惠互利。

2. 优选适配场景的业务合作模式

外部场景获客模式主要分为联名卡合作、非联名卡合作。

(1)联名卡合作场景获客

部分头部互联网平台长期与中小银行开展联名信用卡联营合作,多年来取得了显著成果。新规出台后,对信用卡合作机构发卡提出了合作发卡量占比、累计授信额度等限制性要求,这为建设银行与头部互联网平台开展深度合作提供了契机。建设银行着力与互联网平台合作方在其消费场景为客户提供场景化的增值服务,例如基于用卡场景进行信用卡引流、打通积分通道实现场景内积分抵现、根据客户不同状态开展差异化经营活动等。此种合作模式既为建设银行信用卡拓宽了获客渠道,提升了消费交易表现,又为合作方提高了品牌知名度,增加了客户在合作平台的消费交易。

(2)非联名卡合作场景获客

因无联名卡业务属性的加持,建设银行信用卡产品本身的权益成了吸引客户办卡的关键核心。建设银行通过与拥有大量用户基础的互联网平台或商户进行导流合作,在合作方的线下门店、App、网站、微信公众号、小程序等部署建设银行信用卡相关宣传物料及信用卡申请入口,吸引客户通过卡片权益等宣传内容申请建设银行信用卡,但相较于联名卡场景化属性的合作,获客效果略逊一筹。

3. 精准圈定目标营销客群

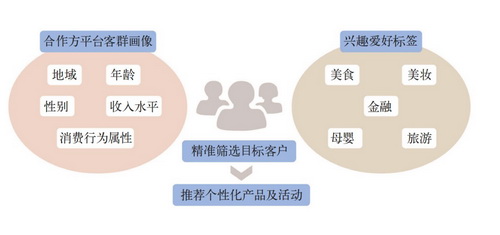

建设银行通过了解合作方平台客群的用户画像,包括地域、年龄、性别、收入水平、消费行为属性等,明确适配的信用卡产品,再结合兴趣爱好标签,如美食、美妆、旅游、母婴、金融等,了解客户的需求、偏好、消费习惯,精准筛选目标客户并制定针对性的获客营销策略(如图2所示)。根据不同信用卡产品的业务属性,对平台目标客群进行精准营销,推荐个性化的信用卡产品和丰富多元的优惠活动,提高营销效率及客户转化率,从场景端增强客户黏性,提升消费交易额。

图 2 互联网平台场景获客营销策略

4. 数字赋能提升获客成效

数字赋能在获客成效的提升上扮演着至关重要的角色,精准的数据分析和监测可以实现更高效的获客。建设银行在与合作方合作获客过程中,通过分析曝光量、用户参与度、转化率和获客活客产能,评估合作方的获客成效,同时结合获客成本和收益情况,综合判断哪些合作方、合作获客渠道更有“性价比”,进而调整资源分配,建立稳固且高效的合作关系,以优胜劣汰的方式优选合作方开展长续的获客合作。

三、外场景拓客的几点新思考

外场景拓客合作中,银行方与消费场景合作方都有各自的业务目标及诉求,既开展信用卡获客合作,又存在一定程度上的相互博弈。这对建设银行信用卡业务开展提出了更高的要求,所面对的一些新问题需要进一步思考。

1. 银行方缺乏合作渠道流量话语权

头部互联网平台拥有客户流量分配的主导权及规则制定权,在信用卡场景拓客中处于相对强势地位。互联网平台的总体流量相对固定,差异在于各银行对流量的争夺能力,目前与互联网平台开展场景获客合作已成为各家银行抢夺客户的新战场,且战况非常激烈。与同业银行相比,建设银行在资源投入、产品吸引力、线上流程体验等方面并不占优势,互联网平台基于商务盈利的考虑,对建设银行的流量分配较为保守,流量分配更倾向于资源投入多、产品权益佳的银行,这种行业内卷造成流量分配不稳定,直接影响了建设银行信用卡的获客能力。

2. 客户风险识别能力有待提升

同业银行已连续多年与互联网平台开展信用卡拓客及经营,抢占了一定市场份额,积累了大量客户资源,尤其是互联网客户风险特征、交易行为、贷后表现等方面的数据积累深厚,故同业在外部合作获客项目中的核批率较高。而建设银行在银行外场景客户风险识别上的探索及研究还不够,如何构建出更为精确的风险模型,是当前建设银行外场景获客面临的又一难题。

3. 合规要求与客户体验间的平衡

互联网平台非常注重客户体验,客户在使用产品的整体过程中的体验和感受直接影响其在产品上的停留,决定了客户的忠诚度与转化率。在与建设银行开展场景获客的合作过程中,互联网平台对流程体验提出了非常高的要求,希望简化申卡流程环节,提升申卡的舒适度,而信用卡业务较为特殊的是其本质是个人信贷业务,合规性要求较高,信用卡在申办时既要满足客户授权、协议阅读抄录、反洗钱等监管要求,又要满足行内信息完整度、贷后催收等业务需求,一定程度上影响了客户的办卡体验,导致建设银行信用卡的申卡转化率落后于同业,进而影响了获客产能。如何在落实监管合规要求的情况下提升客户申卡体验是建设银行合作获客业务中急需解决的问题。

四、总结与展望

场景化信用卡营销策略通过深刻洞察消费者日常生活的具体场景需求,提供定制化的产品和个性化优惠,有效提升了信用卡产品的市场吸引力和竞争力。在与互联网平台合作的场景获客模式中,建设银行对场景赋能有了更深刻的认知,好的场景赋能不是简单粗暴地告诉客户“买这个”,而是激发多元的用卡消费需求,让客户产生“原来信用卡这样使用可以优惠”的一种体验,建立客户与场景的链接闭环,从而实现获客、活客、黏客的目的。

目前,建设银行信用卡的场景获客合作尚处于探索阶段,虽然前期取得了一定成效,但仍面临诸多困难和挑战。下一阶段,建设银行一方面要强化大数据应用能力,利用大数据和人工智能等数字技术,实现对消费者行为的精准分析,提升客户服务的响应速度以及优惠承诺的兑现效率,确保客户服务体验;另一方面要进一步深化合作方关系的和谐共建,加强合作方对信用卡业务合规底线的认知,共同寻求合规前提下的客户体验最优解,实现场景获客的双赢。

作者:中国建设银行信用卡中心客户经营管理处 栾晓玥 龚佳华

|